Rotlauf (Wundrose) am Bein: Ursachen, Symptome und Behandlung

Rotlauf – auch als Wundrose oder medizinisch Erysipel bekannt – ist eine akute bakterielle Infektion der Haut. Besonders häufig tritt sie am Bein auf, kann aber auch andere Körperregionen betreffen. Charakteristisch ist eine scharf begrenzte, flächige Hautrötung mit Schwellung und Überwärmung. Wird Rotlauf nicht rechtzeitig behandelt, drohen ernste Komplikationen wie eine Blutvergiftung. Dieser Artikel klärt über Ursachen, Symptome, Diagnose, Behandlung und wirksame Vorbeugung auf.

Das Wichtigste in Kürze

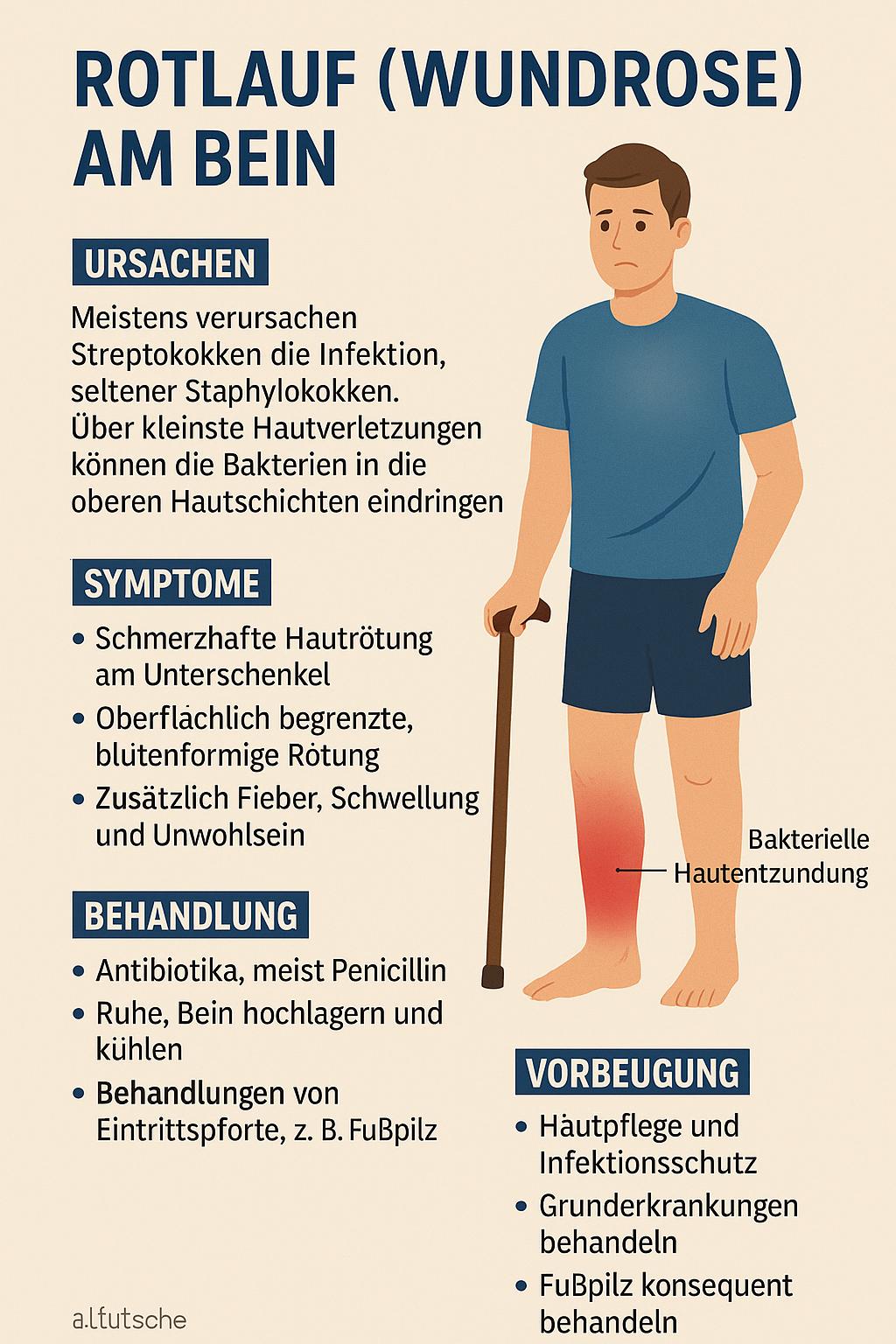

- Bakterielle Ursache: Auslöser sind meist Streptokokken, die über kleinste Hautverletzungen eindringen.

- Typische Symptome: Schmerzhafte, flächige Hautrötung, Überwärmung, Schwellung, Fieber und Unwohlsein.

- Häufig betroffene Körperstelle: Meist einseitig am Bein – seltener im Gesicht oder an den Armen.

- Behandlung: Antibiotika-Therapie, oft mit Penicillin – ergänzt durch Ruhe, Kühlung und Hochlagerung.

- Vorbeugung: Hautpflege, Infektionsschutz, Behandlung von Fußpilz und chronischen Grunderkrankungen.

Ursachen von Rotlauf: Wie entsteht die Infektion?

Rotlauf wird durch Bakterien wie Streptokokken oder seltener Staphylokokken ausgelöst. Diese gelangen über winzige Hautverletzungen in die oberen Hautschichten. Solche Eintrittspforten entstehen häufig durch Insektenstiche, rissige Haut, Ekzeme oder Fußpilz. Besonders anfällig sind Menschen mit chronischen Wunden, Operationsnarben oder geschwächtem Immunsystem. Eine intakte Hautbarriere verhindert normalerweise das Eindringen von Keimen – bei einer Störung dieser Schutzfunktion kann Rotlauf jedoch rasch entstehen.

Das Bein ist besonders gefährdet, da hier häufig Durchblutungsstörungen, Lymphödeme oder Pilzinfektionen in den Zehenzwischenräumen auftreten. Bei Personen mit Diabetes, Adipositas oder Venenschwäche besteht ein deutlich erhöhtes Risiko. Auch ältere Menschen sind aufgrund ihrer oft geschwächten Hautbarriere besonders betroffen.

Symptome erkennen: So zeigt sich ein Rotlauf am Bein

Rotlauf beginnt meist plötzlich. Zunächst treten allgemeine Beschwerden wie Fieber, Schüttelfrost, Kopf- und Gliederschmerzen auf. Kurz darauf entsteht am Bein eine scharf begrenzte, flächige Rötung, die sich blütenartig ausbreiten kann. Die betroffene Hautstelle ist heiß, geschwollen und sehr schmerzempfindlich. In schweren Fällen kann es sogar zur Blasenbildung kommen. Die Lymphknoten in der Nähe schwellen an, und der Allgemeinzustand verschlechtert sich.

Besonders typisch ist die flammenförmige Ausbreitung der Rötung mit einem klaren Übergang zur gesunden Haut. Eine schnelle ärztliche Abklärung ist entscheidend, um den Verlauf positiv zu beeinflussen und Komplikationen zu vermeiden.

Diagnose: Wie wird Rotlauf festgestellt?

Die Diagnose erfolgt meist klinisch anhand des typischen Hautbildes und der begleitenden Allgemeinsymptome. Ärztinnen und Ärzte führen eine körperliche Untersuchung durch und befragen zur Vorgeschichte, Hautverletzungen und bestehenden Grunderkrankungen. Ergänzend wird häufig eine Blutuntersuchung durchgeführt, um Entzündungswerte wie CRP und Leukozytenzahl zu bestimmen.

Zur Abgrenzung von ähnlichen Erkrankungen wie Phlegmone, Borreliose, Venenentzündungen, Gicht oder Gürtelrose ist Erfahrung wichtig. In Zweifelsfällen helfen mikrobiologische Abstriche, z. B. aus Hautläsionen, sowie bildgebende Verfahren wie Ultraschall bei Verdacht auf Abszesse.

Behandlung: Was hilft bei Rotlauf am Bein?

Die wichtigste Maßnahme ist eine frühzeitige antibiotische Therapie. Meist kommt Penicillin zum Einsatz – bei Allergien werden Alternativen wie Makrolide verordnet. In schweren Fällen ist eine stationäre Behandlung mit Antibiotikainfusionen notwendig. Zusätzlich sind Bettruhe, Hochlagerung des Beines und lokale Kühlung sinnvoll.

Schmerzmittel und fiebersenkende Medikamente lindern die Beschwerden. Bei ausgeprägter Schwellung können Kompressionsverbände helfen. Um Rückfälle zu vermeiden, wird auch die Eintrittspforte – etwa eine Pilzinfektion – behandelt. Die Behandlungsdauer beträgt meist 10 bis 14 Tage. Eine konsequente Therapie sorgt in den meisten Fällen für eine vollständige Heilung.

Vorbeugung: So senken Sie das Risiko für Rotlauf

Rotlauf lässt sich oft vermeiden – eine intakte Haut ist dabei der wichtigste Schutz. Pflegen Sie Ihre Haut regelmäßig und achten Sie besonders auf trockene, rissige Stellen. Pilzinfektionen – etwa zwischen den Zehen – sollten konsequent behandelt werden. Nach dem Duschen oder Baden sollten Füße gründlich abgetrocknet werden.

Diabetiker:innen sollten regelmäßig zur medizinischen Fußpflege gehen und ihre Füße kontrollieren. Auch bei älteren Menschen oder Personen mit Lymphödemen ist Prävention entscheidend. Grunderkrankungen wie Diabetes oder Venenschwäche sollten gut eingestellt sein. Ein starkes Immunsystem hilft zusätzlich: Achten Sie auf gesunde Ernährung, ausreichend Bewegung und vermeiden Sie Stress.

Rotlauf oder etwas anderes? Ähnliche Erkrankungen richtig unterscheiden

Rotlauf ist leicht mit anderen Hauterkrankungen zu verwechseln, die ähnliche Symptome verursachen. Dazu gehört etwa die Phlegmone, die im Gegensatz zum Erysipel tiefer in das Gewebe eindringt und weniger scharf begrenzt ist. Auch eine tiefe Venenthrombose kann mit Schwellung, Rötung und Schmerz am Bein einhergehen – hier fehlt jedoch meist die Überwärmung.

Borreliose, ausgelöst durch Zeckenbisse, zeigt ebenfalls Hautrötungen, diese sind jedoch oft ringförmig und wandern. Die Gicht verursacht akut schmerzhafte Gelenkentzündungen, insbesondere am Großzeh, aber keine flammenförmige Rötung. Venenentzündungen oder Kontaktallergien können Rötung und Schwellung auslösen, zeigen jedoch selten Fieber und systemische Beschwerden.

Für eine genaue Abgrenzung ist daher die ärztliche Untersuchung unerlässlich. Besonders bei unsicherem Verlauf oder Risikopatient:innen sollten bildgebende Verfahren wie ein Ultraschall eingesetzt werden, um Thrombosen oder Abszesse auszuschließen. Auch Laborwerte helfen: Ein stark erhöhtes CRP und Leukozyten sprechen für eine bakterielle Ursache. Dieser Abschnitt unterstreicht, wie wichtig eine fachärztliche Diagnostik ist – auch zur Vermeidung von Fehldiagnosen oder unnötiger Antibiotikatherapie.

Wann wird Rotlauf gefährlich? Warnzeichen & Komplikationen erkennen

Obwohl Rotlauf gut behandelbar ist, kann er ohne Therapie schnell lebensbedrohlich werden. Warnzeichen für einen schweren Verlauf sind hohes Fieber über 39 °C, rasche Ausbreitung der Rötung, Blasenbildung, starke Schwellung, sowie Verwirrtheit oder Kreislaufprobleme. Diese Symptome deuten auf eine systemische Infektion oder gar eine beginnende Sepsis (Blutvergiftung) hin.

Besonders gefährdet sind Patient:innen mit geschwächtem Immunsystem, chronischen Wunden, Diabetes oder Herzschwäche. Auch wiederholte Episoden von Rotlauf (rezidivierende Erysipele) weisen auf eine unzureichend behandelte Grunderkrankung oder Eintrittspforte hin. In solchen Fällen kann eine prophylaktische Antibiotikagabe über mehrere Monate erforderlich werden.

Eine stationäre Behandlung ist notwendig, wenn die Infektion nicht unter ambulanter Therapie zurückgeht oder wenn systemische Komplikationen drohen. Zudem kann Rotlauf zu dauerhaften Lymphabflussstörungen, Narbenbildung oder einer chronischen Hautentzündung führen. Deshalb gilt: Je früher die Behandlung, desto besser die Prognose. Betroffene sollten nicht abwarten, sondern sofort ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen – gerade bei den genannten Alarmzeichen.

Fazit

Rotlauf am Bein ist eine ernstzunehmende, aber gut behandelbare Infektion. Wichtig ist, die Symptome frühzeitig zu erkennen und schnell zu handeln. Mit einer gezielten Antibiotikatherapie lässt sich Rotlauf in der Regel vollständig heilen. Hautpflege, Fußhygiene und die Behandlung von Grunderkrankungen sind entscheidend zur Vorbeugung. Lassen Sie bei auffälligen Hautveränderungen keine Zeit verstreichen – der rechtzeitige Arztbesuch schützt vor Komplikationen.

Quellen zum Thema Rotlauf (Wundrose) am Bein:

⇓ Weiterscrollen zum nächsten Beitrag ⇓